LES MOUVEMENTS VERTICAUX DE LA CROÛTE TERRESTRE

eLa croûte terrestre monte et descend…

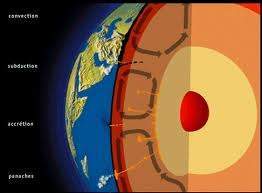

eLa croûte terrestre monte et descend…comme nous l’avons vu plus haut (voir pages 18 et 38), le manteau de la Terre est visqueux et la croûte terrestre est élastique. Sous l’efFet de contraintes internes ou externes, la surface terrestre se déforme.Alors que les déformations horizontales de la croûte sont principalement causées par la dérive des grandes plaques tectoniques, les déformations verticales ont des origines diverses. Outre les déformations sismiques et volcaniques et les lentes surrections liées à l’activité tectonique, on observe aussi des mouvements verticaux causés par le rebond postglaciaire (soulèvement de la surface terrestre en réponse à la disparition des grandes calottes glaciaires qui recouvraient l’hémisphère Nord il y a 20 000 ans). Dans d’autres régions, le sol s’enfonce sous le poids des sédiments ou à cause des activités humaines telles que le pompage de l’eau souterraine, du gaz ou du pétrole.

Enfin, les redistributions de masse d’air, de neige et de glace, et d’eau déforment la croûte terrestre. Ces redistributions de masse induisent des surcharges variables à la surface de la Terre, qui se déforme car elle est élastique. De telles surcharges se manifestent surtout à l’échelle de temps annuelle. Elles résultent de variations saisonnières de la circulation atmosphérique, des précipitations (neige et pluie) et des variations du contenu en eau des réservoirs continentaux (voir le schéma page ci-contre, en haut). Les techniques spatiales de positionnement précis (par exemple les systèmes DORIS et GPS) permettent depuis plus d’une dizaine d’années de mesurer avec grande précision les mouvements verticaux de la croûte terrestre. Quel que soit le phénomène en cause, les mouvements sont très petits (de l’ordre de quelques millimètres par an seulement), c’est-à-dire d’un ordre de grandeur inférieur aux mouvements horizontaux dus à la tectonique des plaques.

La courbe de la page ci-contre (au milieu) montre le déplacement vertical de la croûte terrestre mesuré par le système de positionnement DORIS à la station de Greenbelt située près de Washington D.C. (États-Unis). On remarque un cycle annuel bien marqué, de près de trois millimètres d’amplitude, résultant des surcharges conjuguées des masses d’air, de neige et de l’eau des sols.

Le système spatial doris (Détermination d’Orbite et Radio- positionnement Intégrés par Satellite) a été développé par le cnes au début des années 1990 (voir le schéma page ci-contre). Sa mission initiale est l’orbitographie de haute précision des satellites altimétriques, notamment de Topex-Poséidon. Le système doris s’est aussi vite imposé comme nouvelle technique de géodésie spatiale pour le positionnement précis et la mesure des mouvements horizontaux (tectonique des plaques) et verticaux de la surface terrestre, ainsi que pour la mesure des irrégularités de l’axe de rotation terrestre (mouvement du pôle) et du mouvement du centre de masse de la Terre. Outre l’intérêt géophysique de telles mesures, une application importante concerne la définition très précise du référentiel terrestre.

Le système doris comprend un réseau permanent d’une cinquantaine de balises émettrices réparties de façon homogène à la surface de la Terre, ainsi qu’un récepteur embarqué sur satellite. Les signaux radioélectriques émis – en permanence – par les balises au sol, sont reçus par le satellite avec une fréquence décalée par rapport à la fréquence émise (effet Doppler). Ils

-…) et spot donnent ainsi une mesure de la vitesse relative du satellite par rapport à la Terre.

De l’analyse de ces mesures, on déduit la trajectoire précise du satellite, ainsi que la position des balises, leurs déplacements à la surface terrestre, les mouvements du centre de masse de la Terre et du pôle de rotation terrestre.

Le premier instrument doris a été placé sur le satellite spot-2 lancé en 1990. Plusieurs autres instruments doris ont été mis en orbite sur les satellites spot-3 (1993- 1996), Topex-Poséidon (1992-…), spot-4 (1998-…), jason-1 (2001-…), envisat (2002-5 (2002-…).