La colonne magmatique plinienne: Nuées de convection et nuées d'effondrement

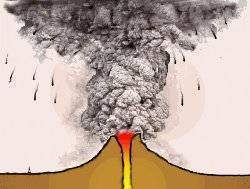

Les éruptions pliniennes forment de grandes colonnes qui montent dans l’atmosphère en prenant une forme évoquant celle d’un pin parasol avec un tronc droit et une fronde en ombrelle. Les colonnes pliniennes réussissent à soulever d’énormes masses de fragments de plusieurs centimètres à des dizaines de kilomètres de hauteur. Du point de vue

de leur dynamique interne, ces colonnes se divisent en trois parties : la zone d’expulsion, la zone de convection et la zone de l’ombrelle.

Le mélange de gaz et de fragments de magma, propulsé par l’expansion du gaz dans la cheminée, est lancé dans l’atmosphère à très grande vitesse depuis la zone du jet, située directement au-dessus du cratère. La hauteur de cette zone d’expulsion varie de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. C’est dans la zone de convection que la colonne volcanique remonte dans l’atmosphère grâce à sa densité inférieure à celle du milieu ambiant. La faible densité de la colonne est due à sa température élevée et à la constante compression de l’air qui est réchauffé par les fragments de magma incandescent. La poussée fournie par les différences de densité permet à la colonne de traverser la troposphère (d’une épaisseur moyenne de 12 km) et de continuer jusqu’à la stratosphère à une hauteur d’environ 50 à 55 km maximum. Le mécanisme de convection ascendante cesse lorsque la colonne, désormais refroidie et alourdie par la présence de matériaux solides dans son centre, atteint la densité de l’air environnant et commence à s’étaler latéralement en formant une ombrelle gigantesque dont le diamètre, dans certains cas atteindre des centaines de kilomètres. Il tombe alors des bords extérieurs de la colonne et de l’ombrelle une pluie épaisse de ponces, de fragments de roches et de sable.

A l’opposé de ce dynamisme de convection, les éruptions de ce type peuvent être sujettes à un dynamisme d’effondrement lorsque le mélange de gaz et de fragments magmatiques présents dans la partie la plus haute de la zone d’expulsion, retombe vers le bas. On constate ce phénomène quand, une fois la poussée initiale terminée, le mélange n’est pas suffisamment fluide, autrement dit lorsqu’il a une densité moyenne supérieure à celle de l’air environnant. L’effondrement de la colonne provoque une avalanche de gaz, de poussière et de fragments de magma à très haute température qui déboule à grande vitesse le long des flancs du volcan. Ces avalanches sont appelées coulées pyroclastiques.

Les coulées pyroclastiques produites par les éruptions pliniennes peuvent s’étaler autour du volcan et, exceptionnellement, parcourir plus de cent kilomètres. Pendant l’écoulement, la matière solide ou liquide en suspension dans le gaz se concentre vers le bas, formant une coulée de particules épaisses qui se concentre dans les dépressions du sol. Simultanément, le gaz chaud et donc plus léger que l’air se scinde et remonte donnant naissance à des nuées de convection secondaires (nuées co-ignimbritiques) qui transportent une grande quantité de poussières volcaniques.

Vidéo : La colonne magmatique plinienne: Nuées de convection et nuées d’effondrement

Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : La colonne magmatique plinienne: Nuées de convection et nuées d’effondrement